自己紹介・母校の宣伝・母校のある札幌という街

【文筆家としての現在地と産業界で得た肌感覚】

製鉄、精密機械、産業ガス——いずれも車づくりに欠かせない産業を経験してきました。そのお陰で、完成車が市場に出るまでの工程というか現場の空気を肌で知っているという実感があります。職能とは直結しませんが、これは私のささやかな誇りです。現在は文筆家を志しており、こうした経験も文章に厚みを与えてくれると感じています。文筆家としてのスキルはLinkedin(最下段にリンク)「スキル」欄に記述しています。最近では、2025年、『文芸思潮』エッセイ賞にて優秀賞を受賞しました。文章修行歴8年の末に得た快挙です。文芸思潮は、五十嵐勉編集長を中心に、魅力的な先生方が運営するレベルの高い文芸誌です。私が所属しているのは、エッセイ専門の同人誌『随筆春秋』。業界的には、「文芸誌」と「同人誌」は別物です。

【学びの原点と、北大という場の豊かさ】

高校時代、同級生の女子たちが夢中になっていた郷ひろみも、今年で古希。私たちより3歳年上ですが、今も往時のファンに支えられているようです。私の通っていた高校は旧都立32群の受験校で、1学年で東大に100名ほど進学するような環境でした。そんな中、成績が振るわず、居心地の悪さを感じていました。結果として1浪し、日大獣医を経て、北海道大学経済学部に進学しました。北大には、医学部・歯学部・獣医学部という医師養成の三本柱がすべて揃っています。これは世界的にも稀有な構成で、ドイツに医学部と歯学部、それに共同獣医学部(複数の大学でひとつの学部を運営)を持つ大学はありますが、単独で三部門を持つのは北大だけかもしれません。ノーベル賞受賞者も2名輩出しています(うち1名はドイツ人)。

唐突ですが、薬学と薬理学の違いにも注目したいところです。日本では薬学博士は存在しますが、薬理学博士は事実上存在しないようです。北大では、獣医学部・農学部・水産学部において薬理学を学ぶことができます。それは、例えば、環境ホルモンの生態への影響を研究する「毒性学」など。上記の、どの学部でも勉強できる内容です。薬学は、薬物の種類や性質を勉強しますが、薬理学は、薬物の「作用機序」(薬物の生態への作用のメカニズム)に焦点を当てる学問です。こんな学部間の学問的通底と、それによる人事交流も北大では存在し、これが大規模総合大学ならではの強みとなっています。

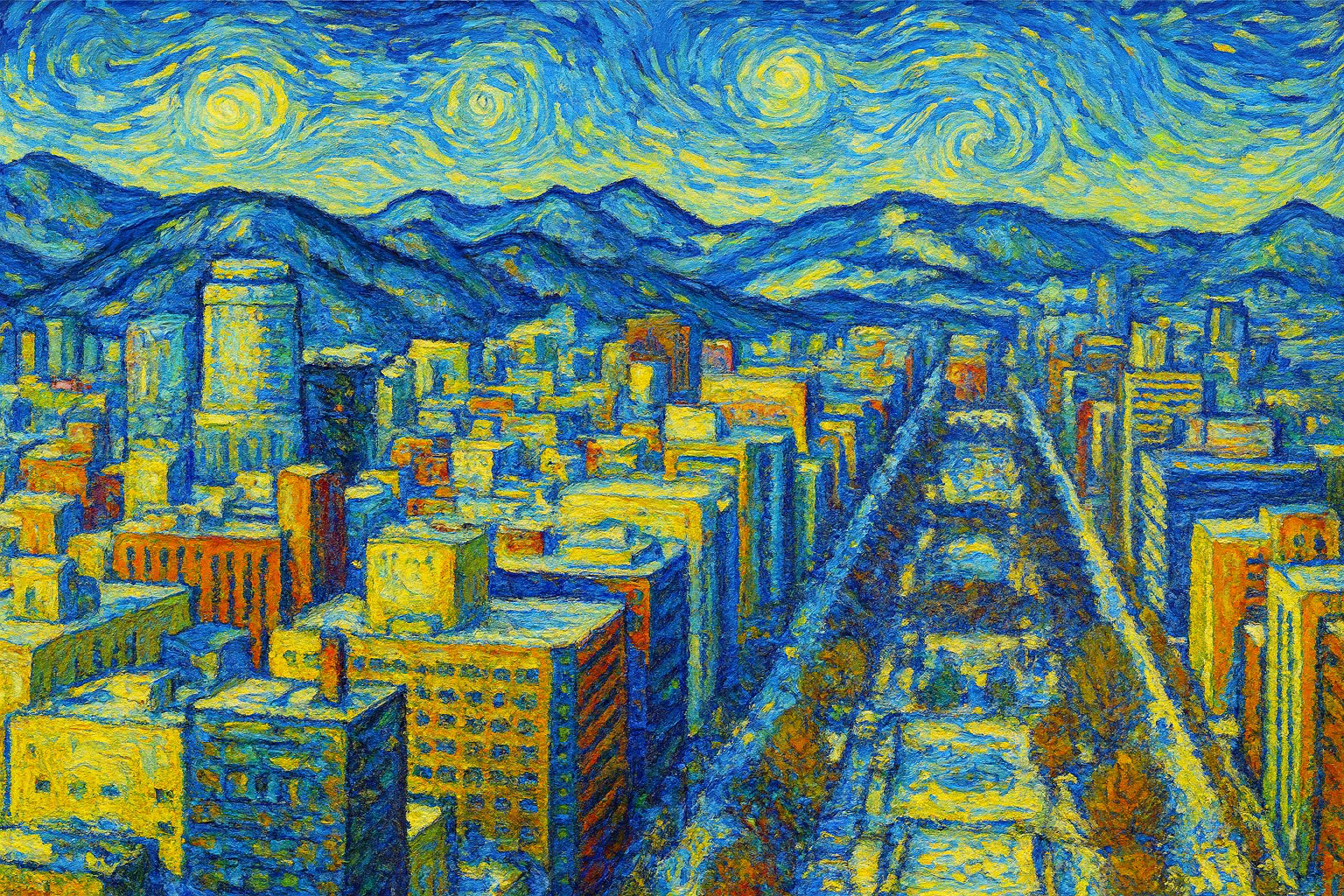

【北大のキャンパスと都市の未来】

札幌駅のすぐ北側に広がる180万㎡のキャンパス(歩いて15分の直線で囲まれた四角形が1.8個)は、200万都市の中心にある大学としては日本唯一の規模です。現在も札幌駅にはJRタワーがそびえていますが、北海道新幹線の札幌延伸を見据え、さらに大規模で高層の複合施設が建設される予定です。函館止まりだった新幹線が札幌まで伸びれば、利便性は飛躍的に向上するでしょう。

【北大の文化とリベラルアーツの本質】

東京の明治大学では「脱・バンカラ宣言」がなされましたが、北大にはいまだに往時のバンカラ精神が息づいています。特に恵迪寮(学生による自治寮)では、現在では女子学生も1/4を占め、高校時代には得られなかった学生同士の横のつながりが育まれています。

そして、北大のもうひとつの誇りは「リベラルアーツ」です。これは、専門外の科目を履修できるだけではリベラルアーツとは言えません。学問の垣根を取り払い、総合的に学ぶことこそが本質です。「リベラル」とは「垣根のない」という意味ですから。最近は、ネット記事のリベラルアーツ特集で、北大は忘れられていることもあります。

北大には「新渡戸カレッジ」という取り組みがあります。例えば、医学部、農学部、経済学部、文学部、工学部などの学生が2年間、グループを組んで同じ課題に取り組み、英語使用などのルールのもとで学び合います。成績に応じてグレ―ドの異なる新渡戸カレッジ・卒業資格が授与される制度があり、まさにリベラルアーツ実践の場です。

北大=リベラルアーツ、リベラルアーツ=北大。この等式を、どうか見過ごさないでください。

北大は、現在、学生の7割以上が首都圏を中心とする本州出身の学生で占められています。そのため、道内高校生の北大への進学が難しくなり、道内高等学校からは、道内生徒には特別に入学試験の時に下駄を履かせて欲しいという要望があるくらいです。北大には旧帝大という意地もあるからか、その件はお断りしているようです。

首都圏の親御さんらは、子息の北大進学に関して、国立だから学費は安いものの、往復の交通費や下宿代が馬鹿にならない。それなら、総合的に考えて、首都圏の有名私大に進学する方がずっといいと言います。でも、学園生活にまつわる様々な記憶や大学でつくった仲間たちとの共有体験はその方の人生の思い出であり一生の財産となります。経費と就職の事だけ勘案してペイしないという考え方には僕は反対です。就職ですが、北大には大企業の北海道枠(本社採用)が暗に適用されるので、早稲田や慶應より有名企業への就職は有利です。だって首都圏の大学同士、競争が激しいでしょう! 少なくとも僕の時代はそうでした。もっとも、それでも僕は、企業の採用担当からは評価されるタイプではありませんでした、汗。

余談ですが、会社員として評価されるタイプではなかったから、ピアノで賞をとったり(小学4年生の時、河合楽器の音楽コンクール全国大会で中級部門の1位となりました。大手新聞社地方版に掲載されました)、現在文筆家を目指しているのだろう、とやっと最近になって自分の本当ことが分かってきました。暢気過ぎます。

あんた子供いるのかい? と問われますと、僕にはそもそも妻がおりません。30歳頃からメンタルが不調となり、それでも踏ん張って42歳まで会社員を続けました。そして57歳で奮起して文筆の門を叩きました。神戸電鉄・有馬線のような、苦しい登り坂の人生でしたが、そんな中、北大のそして札幌での思い出が僕を支えてくれました。

北大の学風は一言でいうと「粗にして野だが卑ならず」。これがバンカラ精神です。日経新聞などを見ると、北大の学生は企業の人事部からもとても評判がいいようです。これは僕ら時代からずっと同じです。いまどき、こんなことは言わないのかしれませんが、まず第一に北大生は覇気がある、とよく評されてきました。すべては北大の持つフロンティア精神が源になっている気がします。<フロンティア精神≒バンカラ精神≒粗にして野だが卑ならず>。この一連の等式が北大の学風です。

【札幌という街】

それに札幌という街。名古屋市と同じ人口200万の近代都市ですが、名古屋では、周辺のいわゆる都市圏(東京でいうところの首都圏)まで含むと人口は1千万人以上となります。ところが札幌の場合、札幌都市圏という括りでも、人口は300万人には届きません。つまり札幌市は欧米型のスモール・シティであるというわけです。パリだって、ニューヨークだって、車で30~40分も走れば森の中ですよね。都会のすぐ外に手付かずの大自然があるわけです。現在は、野生動物とくにヒグマ出没が悩みの種ではありますが。

大企業のサラリーマンでも札幌支社へ転勤になると「嗚呼、左遷かよ!」と嘆く向きも多いようですが、無事、東京や大阪の本社へ戻ると、「やっぱりもう一度、札幌で暮したい!」と、札幌での生活が懐かしく思われることも少なくないのだとか。子息を遊ばせるにしても山や川がすぐ近くにあります。平日でも早く帰宅すれば子息たちをスキーのナイターに連れていけます。

ただ、札幌に東京を求めたい人には、札幌はおすすめできません。例えば、東京には、お酒を飲むにしても、「銀座」「新橋」「新宿」など至る所に大きな歓楽街があります。でも、札幌では、「すすきの」しかありません。もっとも、当の商店街では「すすきのは500m四方に北日本一の密度を誇る歓楽街」と胸を張ります。また、すすきのでは、終電を気にする人は少数派です。これは首都圏と最も異なるところだと思います。市内に住んでいればタクシーに乗っても3,000円あれば多くの人が自宅まで辿りつくはずです(隣の小樽市に住んでいる人は別です。列車でも40分はかかります。タクシーでは1万円以上。小樽は札幌通勤圏です)。

僕の文学の師匠・近藤健は、25年の東京暮らしを経て(室蘭を経由し)札幌に戻りました。東京に本社のあるガソリン販売会社に勤務していました。そんな近藤先生にいわせると、「札幌はやっぱり地方都市だなぁ」とのこと。ついでだから書いてしまいます。実は、近藤さんは寒さに弱く、札幌の4か月にも及ぶ長期積雪を特に恐れています。そもそも近藤さんは、襟裳岬もほど近い太平洋岸、日高地方の様似という町の生まれなのですが。そこで15歳までの多感な時期を過ごし、高校は札幌の進学校に進みました。

結局のところ、札幌が「いい街」かどうかは、その人が何を大切にするかによります。地方都市としての落ち着きや暮らしやすさ(長期積雪はあるけれど)に価値を見いだせるなら、札幌はきっと魅力的な街となるに違いありません。

小倉 一純