かつては医療空白地帯と呼ばれていた、川崎市北部の医療をめぐって

僕は、現実の政治経済にはまったく役に立っていない人間である。毎日、文章の練習ばかりしている。

医療従事者の中に、国境なき医師団のドクターとして、家族の反対を押し切り、何度も参加している日本人を具体的に知っている。

少し古い話であるが、1995年、阪神淡路大震災が起こるや現地に駆けつけ、借りた自転車に跨り、患者を診察して回り、処方薬も無料で配った精神科医がいる。現在お世話になっているクリニックの院長だ。

川崎市北部の医療体制は今、転換期を迎えている。

川崎市は、東京都と神奈川県横浜市との間に挟まれた細長いエリアだ。東西に長いとよくいわれるが、実際には北西から南東にかけて、やや斜めに伸びている。その北西部が、いわゆる「川崎市北部」と呼ばれる地域である。工場の多い川崎市南部に対して、北部は戸建て住宅を中心とした住宅地が広がり、持ち家率も高い。近年は人口増加傾向にあるが、子育て世帯の市外転出も課題となっている。

JR南武線は、この斜めの軸をほぼ一直線に貫いている。南部側の起点はJR川崎駅、北部側はJR立川駅だ。市民はこの鉄路のことを「川崎の背骨」と呼び、日常生活の感覚的地図として用いている。

川崎市北部はアップダウンの多い土地柄であり、多摩丘陵の一角でもある。そのため、川崎市民でありながら東京都民に近い感覚を持つ住民も少なくない。たとえば、小田急線の新百合ヶ丘駅近くのマンションに暮らす人々が「川崎都民」を自称するほど、東京都心へのアクセスが良好だ。

ある個人病院の院長が漏らした言葉が印象的だった。「医師会の集まり、いつも川崎駅周辺なんだよね。我々北部に住む者にとっては、新宿の方がずっと便利なんだがなぁ」地理的な特徴が、そのまま地域感覚の違いを生んでいる。

長らくこの北部地域は「医療空白地帯」と呼ばれていた。大きな病気や緊急時の行き場が限られており、聖マリアンナ医科大学病院だけが “最後の砦” として機能していた。1200床※という全国でも屈指の病床数は、この地域の医療をほぼ一手に引き受けてきた証しでもある。

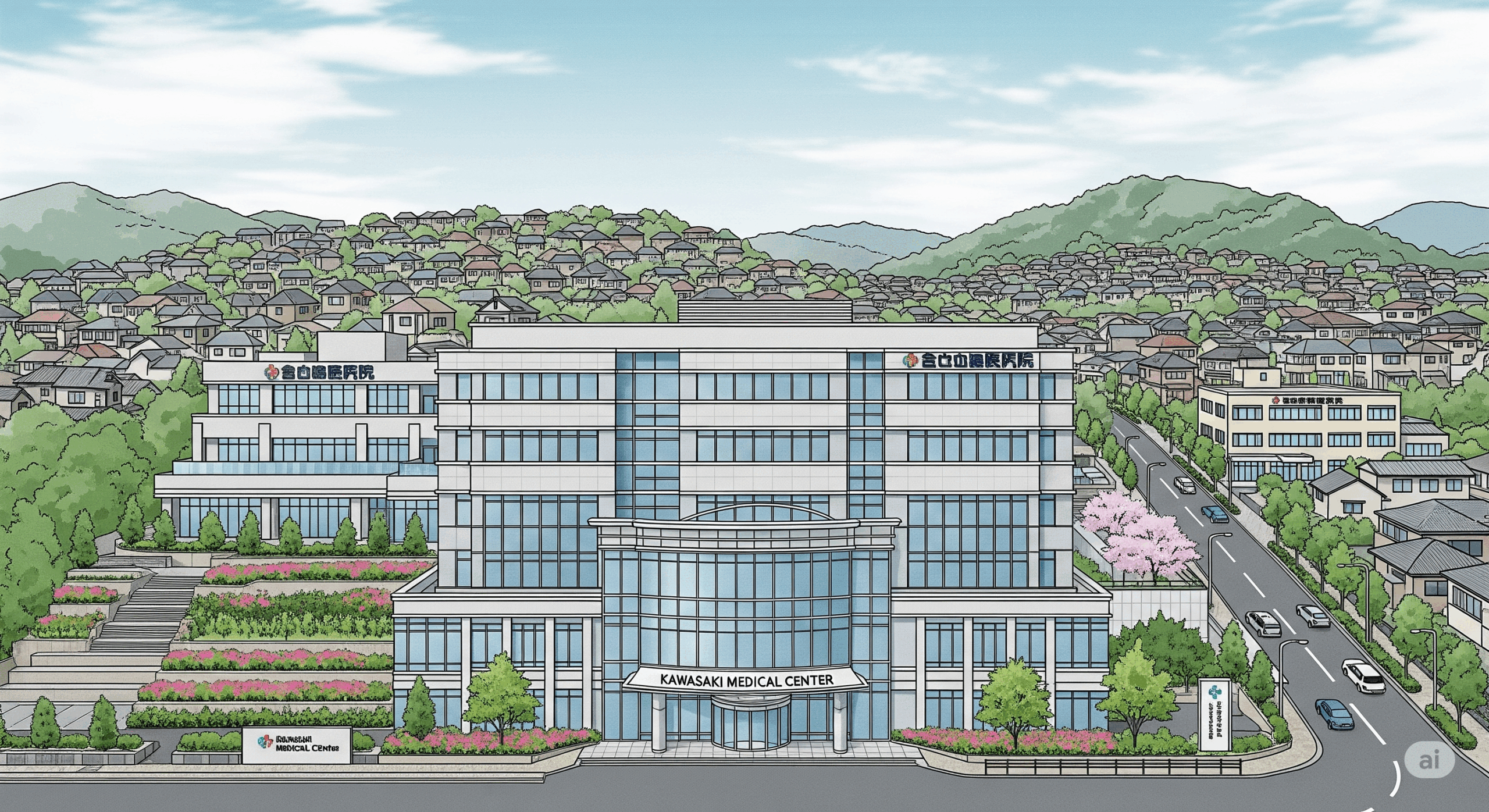

※聖マリアンナ医科大学病院のリニューアルが、間もなく、完成する予定だ。かつては国立病院のように老朽化した建物の耐震強度が、冗談ではなく、心配されていた。一部、今回の計画以前にリニューアル済みの建造物もあるが、最終的に、星型の旧本館を壊しロータリーや駐車場とすることで工事は完了する。この9月のお披露目を目指している。病床数もおよそ1200床から950床となり、コロナなどの感染症対策も含めたより高機能な大学病院へと生まれ変わる。

正直にいえば、聖マリアンナ医科大学に対しては複雑な思いがあった。

1977年、高校を卒業し、日本一のマンモス予備校と呼ばれた代々木ゼミナールに通っていた頃のことだ。そこで知り合った3人の友人は、開業医の子息たちで、人柄も抜群だった。彼らは皆、医学部を目指していたが、一度は全員が不合格となった。しかしそのうちの一人がこう語った。「聖マリには落ちたんだけど、父の後押しもあって結局、合格できたよッ」当時の僕には、衝撃的な事実だった。

1970〜1980年は「医科大学新設ラッシュ」と呼ばれる時代で、医師不足を補う国の方針と、私立の医学部新設がシンクロしていた。その後、噂では、私立の新設医科大では、開業医の子息が “実力とは別のかたち” で入学する例があると囁かれるようになった。安月給の公務員家庭に育ち、そんな贅沢な選択肢のなかった僕には、医療の世界がどこか遠く、そして特権的に映った。

1986年、29歳で川崎市北部へ両親と引っ越してきて、再び驚いた。この地域の医療機関の多くが、聖マリアンナ医科大学と深い関係を持っていた。その影響力の大きさに、愕然としたのを今でもはっきり覚えている。

2012年に転機が訪れる。小田急線・新百合ヶ丘駅の近くに、聖マリアンナとは全く無関係の医療法人、南東北グループが運営する、新百合ヶ丘総合病院が開院した。病床数は現在約600床。PET、ダビンチ、サイバーナイフといった高度医療機器を備え、ヘリポートまで整えたこの病院は、都市型医療の最先端の拠点である。

地域は沸いた。「長年の医療空白地帯がついに解消される」「三次救急の指定も間近だ」と期待する声が広がった。

しかし、現実は違った。

確かに医療空白地帯は設備・人材の点では大きく改善されたが、制度的には三次救急指定がなされておらず、“本当の意味での救命体制” は依然として空白のままである。

新百合ヶ丘総合病院は、設備も人材も、三次救急相当の医療体制を整えていたにもかかわらず、神奈川県の制度上、正式な三次救急(救命救急センター)としての指定はなされなかった。我が家の周辺には今も三次救急指定病院は “存在しない”。ちなみに、聖マリアンナ医科大学病院はその指定を受けている。

一方で、時代は静かに変わり始めている。聖マリアンナ医科大学の偏差値はかつてとは比べものにならず、今や早稲田大学理工学部合格と同程度の学力が必要だとされる。教授陣には国公立出身者もおり、実際、高齢の母親を診てくれた循環器内科の准教授は、秋田大学の出身だった。

さらに象徴的なのは、新百合ヶ丘総合病院に勤務する聖マリアンナ出身の若手医師たちだ。人的交流がほぼ皆無だった両院の間に、目立たぬかたちで橋が架かり始めている。

これは、従来の慣習を超え「人の命を守る」という本質に立ち戻ろうとする、若い医師たちの静かな決意の現れだと思う。単なる取引ではないと僕は信じている。フジテレビの旧来体質が批判される昨今、医療の世界にも、意識改革の兆しが見え隠れする。

CGと文章:小倉 一純