記録文学・原子炉と僕

1. 住宅街に原子炉があった!

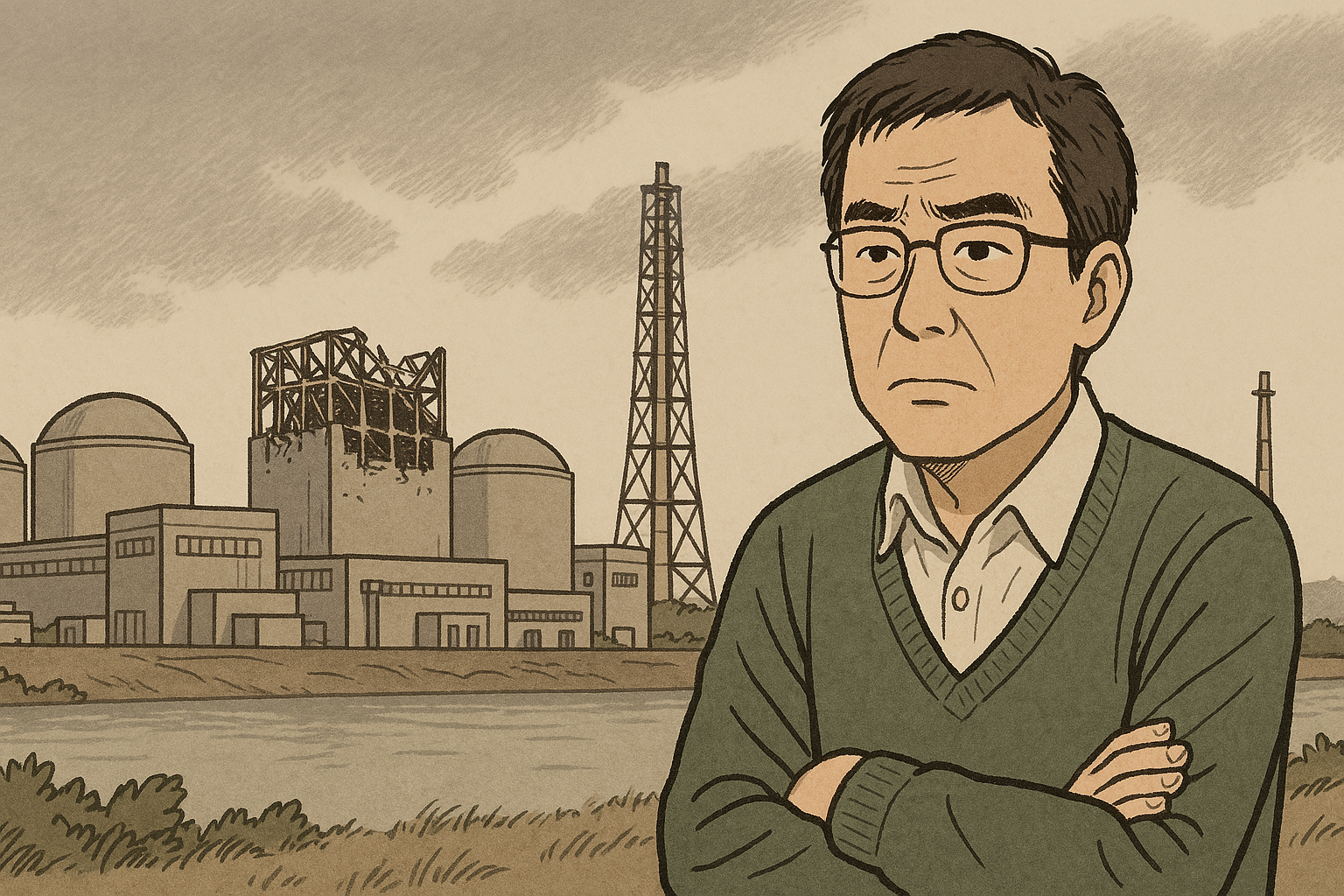

1986年、バブル景気勃発の年にこちらに越してきた。放射能に汚染された冷却水が武蔵工大※原子力研究所の外に漏れ出たのは、そのわずか3年後、1989年のことである。(冷却水漏れから15年後、武蔵工大は廃炉を決定している)

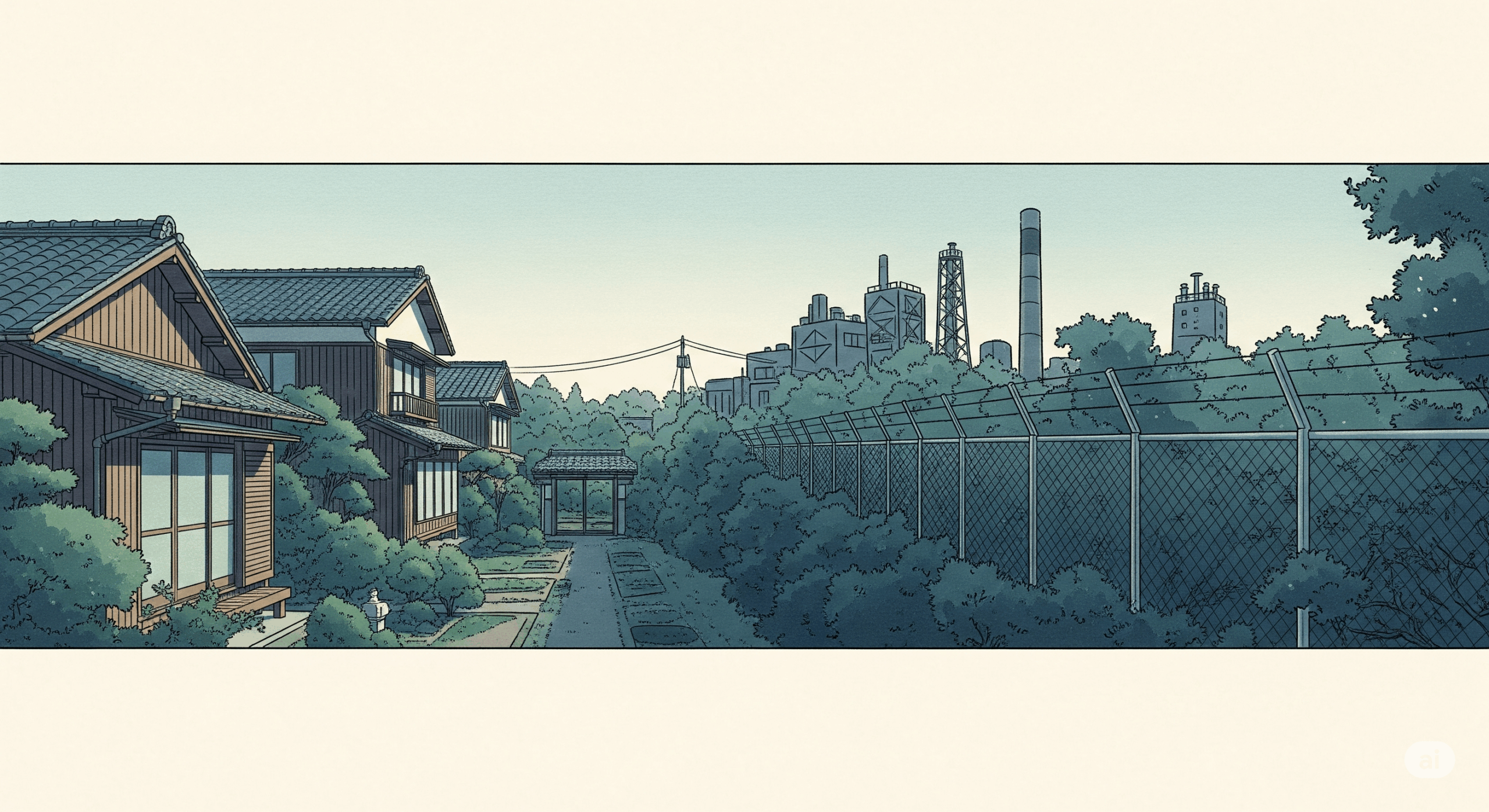

両親と僕はその直後3人で研究所のある王禅寺界隈を徒歩で散策していた。王禅寺は、禅宗の古刹で、TBSをはじめ関係者には時代劇撮影のスポットとして知られていた。

日立ニュークレア研究所も武蔵工大原子力研究所も、外周は金属網のフェンスになっていて、そのすぐ内側は鬱蒼とした木立で内部を伺い知ることは難しかった。

ここは川崎市といっても、京浜工業地帯のような臨海とは違う。アップダウンの多い土地柄で、東京都町田市とも隣接する、多摩丘陵の一角である。

山道の様相を呈した道路と敷地の境界はU字溝になっていて、そこには冬の枯れ葉が溜まっていた。その一枚を拾おうとしゃがんで手を伸ばした時、通りかかった地元住人と思しき中年男性から忠告された。

「この辺は、放射能の排水漏れが取沙汰されてるから、気を付けた方がいいよ!」

すぐ目の前には「日立ニュークレア研究所」とエッヂングされた入口の銘版があったから、大方の察しは付いた。ただ、当時は1995年のインターネット元年以前で、各家庭にパソコンのある時代ではなかった。

2つの隣接する研究所にそれぞれ実験用の小型原子炉があったという現実は、それから6年以上経って、我家でもパソコンを使うようになってから初めてその具体的事実を知ることになる。

この一件は、大手新聞も報じたけれど扱いは小さかった。時節も、3.11以前で僕を含め素人が原子力を論じる時代ではなかった。

ご近所の住宅街に原子炉があり驚いた、小倉 一純

※武蔵工大……正式名称は、武蔵工業大学。現・東京都市大学

2. 原発と倫理を考える

学士会の会報(令和7年7月1日発行)に、会員で学者の「原発推進」の小論が掲載された。原発問題はかつて「素人が安易に論ずるべきではない」といわれてきた分野である。それほど専門性の高い領域だったということだろう。

しかし、3.11の福島第一原発事故のように、専門家だけでは対応しきれなかった危機を目の当たりにし、多くの人々が自ら考えるようになったことは、ごく自然な流れだったと思う。

たとえば、4号機では水素爆発により建屋が屋根も含めて損壊した。結果として自衛隊による外部からの放水が可能となり、使用済核燃料プールの冷却が実施され、さらなる大惨事を回避できたとされている。

もし、1〜4号機すべてが連続して深刻な損傷を受けていた場合、政府が「最悪のシナリオ」として想定していたように、半径250km圏内に住む人々に避難勧告が出されていた可能性もあったという。その場合、東京もその対象となったということである。

僕が暮らす川崎市の、王禅寺には、かつて2基の原子炉が存在していた。「日立ニュークレア研究所」と隣接する「武蔵工業大学原子力研究所」である。

後者では、1989年に、放射能を含んだ冷却水漏れの事故が発生し、当時新聞にも取り上げられた。このような施設が住宅街と隣り合わせだったという事実は、地域に生きる一市民として見過ごすことができない経験だ。(※冷却水漏れから15年後、武蔵工大は廃炉を決定している)

何より、原発が稼働する限り、高レベル放射性廃棄物いわゆる「核のゴミ」が生まれるのは必然である。識者は、これを一体、どう処分するつもりなのだろうか? フィンランドの高レベル放射性廃棄物最終処分場「オンカロ」という施設が2030年代の稼働を目指しているという。これは、地下400メートル以深に核廃棄物を埋設し、10万年以上にわたって保管する計画である。この施設の安全性は、誰が担保してくれるのだろうか? しかも、隣国はロシアである。

日本は、二酸化炭素排出量の削減という課題にも取り組んでおり、省資源や経済性の観点からも原発の “必要性” を説く声は依然根強い。つまり、これらの課題や観点を考慮すれば、原発以外に道はないだろうと考える人も日本には大勢いる。学士会会報に掲載された小論もこれらの点から記述されている。

しかし、だからといって、人間の命と生活を危険に晒してもよい理由にはならない。

地震、津波、噴火といった複合災害の可能性も叫ばれる今の日本で、それらをすべて想定した原発の建設が本当に可能なのだろうか。

事故が起きた時点で「想定外でした」というしかない構造であれば、それは文明の限界ではなく、倫理の限界なのだと僕は思う。

僕はまったくの素人である。ただ、生活者として、地域の記憶を引き継ぐ者として、そしてこの社会で生きる一人の人間として、「脱原発」は選択されるべき道ではないかと考えている。

原子炉の近くで暮してきた、小倉 一純

3. 原発の安全を信じた友人の記録

1977年、高校を卒業した。同級生には、安井君がいた。

彼は学年トップの成績で卒業し、東大工学部に合格していた。卒業も近いある日、その彼が、慶應医学部の二次募集を受験するといい出した。それが、朝のホームルームでクラス全員がその受験を思いとどまるよう説得するという前代未聞の事件に発展した。彼が受験を辞退すれば、その分、他の受験生が合格する可能性がある。

結局、安井君は東大に進学し、原子力工学を専攻した。卒業後は東京電力に就職し、初任地は茨城県東海村だった。

彼の最初の仕事は、地域住民と親睦を図るために運動会を企画することだったという。日本初の原子力発電所が建設されたこの土地で、原発の安全性について住民の理解を得ることが彼に与えられた社命だった。

高校卒業後、僕たちは毎年のように、荻窪の松寿司で行われるクラス会で顔を合わせていた。2階の和室大広間には舞台があり、毎回クラス会の冒頭で就職した安井君はその壇上に立ってこう語った。

「同級生の皆さん、原子力発電は安全なんです! ご理解くださいッ」

頭脳明晰な彼は原子力発電の仕組みについて彼なりに深く理解した上で、その言葉を発していたのだと思う。僕らが30代の間、クラス会は続いていた。それが途絶えたのは、1990年代も半ばの頃だったかもしれない。

それからおよそ15年後の2011年3月11日、福島第一原発の事故が発生した。東日本大震災の揺れと津波によって引き起こされた未曾有の大惨事である。この事故では、被曝しながらも、決死の覚悟で現場に立つ人々が大勢いた。

安井君にとっては皮肉な結果となってしまった。もちろん、彼を責める気持ちは毛頭ない。彼は与えられた役割をまっとうした。それは当時の社会全体の空気でもあった。

原子力発電所の安全性などたかだが人間に担保できるものではない。3.11の大惨事を垣間見て僕はそれを勉強した。

原子力発電所の安全性は人間には担保できないと思う、小倉 一純

4. 素人だから語れること

原子力やその倫理について発言すれば、「素人のくせに」「専門知識もないのに」と切って捨てられる時代が長く続いてきた。その声は、制度の内側から発せられるものだ。知識を持たぬ者は語る資格すらない——そうした構造が、沈黙を育てる。

しかし僕は、素人であることが “もっけの幸い” だとも感じている。専門家ではないからこそ、権威に忖度せず、責任を「社会制度の外」で引き受ける準備がある。

語りの倫理とは、語られるべきか否かではなく、語られないままに残るものへどんな言葉を与えるかの問題ではないか。

王禅寺に原子炉があったという記憶は、決して体系的知識ではない。ただ、生活の肌触りのなかで感じた違和感と、枯れ葉のそばで発された忠告が、いまも自分の思考を方向づけている。

それは、制度的安全では捉えきれない「倫理的違和感」であり、「風景のなかの放射性痕跡」である。

誰もが見過ごしてしまうような記憶に、耳をすますこと——その行為が、僕にとっての文学的責任であり、素人性の恩寵でもあるのだ。

3.11後の日本社会で、専門家でさえ「想定外だった」と述べる状況のなかで、素人が語ることにこそ意味がある。語られない声を拾い上げるためにそれほどの専門性は必要ない。

素人のくせにといわれるが——、小倉 一純

5. 安全の本質と限界

関西電力が美浜原発の新設に向けて動き出した。そこに導入される可能性のある「革新軽水炉」は、福島事故後の教訓をもとに開発された次世代型原子炉だという。

パンフレットには、地震・津波・火災への多重防護、重大事故時の自動冷却機構、さらには「放射能漏れの最小化構造」などが記されている。技術者たちの努力と工夫は、確かに尊い。

しかし、僕は考える。これらは「想定された限りでの安全性」であり、「想定しえない事象への準備」ではないのではないか。

安全設計という言葉は詩的である。建築家の図面に似て、未来の不確定性を描こうとする。けれどその線引きは、現実の地割れや津波の軌跡と交差するだろうか。

もし原子炉が破損したとき、内部から放射性物質が漏れることは止められるか。僕は、専門家の説明のなかに「それでも漏れるかもしれない」という含みを感じてしまう。

技術は、ゼロリスク——すなわち「絶対に事故が起こらない設計」を作ることはできない。たとえば、革新軽水炉は地震や津波への対策を重ねているけれど、自然災害のすべてを予測することは不可能だ。

技術は、被害の可能性を「最小化する設計」はできても、「リスクが存在しないことにする」ことはできない。だからこそ、もし想定外の事象——未知の地震や複合災害が起きたとき、その責任を引き受けるのは技術ではなく、人間の側にある。

「安全」とは、性能や数値によって定義されるものではなく、予測不能な危険に対して、人々がどう向き合い、どう備えようとするかの姿勢に宿るものなのである。

安全について語られるべきことを考える、小倉 一純

付記.

ジャーナリスト武田徹氏のFacebook投稿(2025.8.9)を自分なりにまとめてみました。つい先日、関西電力の美浜原発新設や北海道電力の泊原発再稼働のニュースを見せられ、今度は、広島・長崎の記念式典を経て、マスコミでは核廃絶の文字を流す。そんな日本の現状に僕も大いなる違和感を感じていました。

(以下、武田氏発言のまとめ)

◆被爆国としての原発推進への問い

・広島・長崎の祈念式典を見ながら、戦後の日本の原発推進について改めて考えた。

・311後、海外メディアからの取材で最も問われたのは「なぜ被爆国が原発を推進したのか」という点だった。

◆原発推進の背景と自己反省

・戦前の資源不足への不安が帝国主義的拡張を招いた反省から、戦後は資源確保を急いだ。

・原子力は「純国産エネルギー」と説明され、核の平和利用に過剰な期待が寄せられた。

・取材を受けた時は上記説明に自信を持っていたが、今思えば愚かだったと自己反省している。

◆非連続性と技術神話の肥大

・被爆国が原発大国となり、事故で再び被爆国となったという展開には、単なる論理では説明できない非連続性がある。

・戦後日本は経済的総動員体制のもと、技術神話を過度に信じ、被爆経験を正しく受け止められなかった。

・原発について語るには、まずその歴史的・社会的な構造の認識と反省が必要だ。

この投稿は、原発問題を語る前に戦後日本の社会構造や記憶受容のあり方を深く見つめ直すべきだという、武田氏の誠実な自省と批判が込められています。

遅ればせながら学習する、小倉 一純